経験者が語る、将棋観戦の「グラフ」では表現できないもの

[カテゴリ] note

前置きは、前回の記事から。

本題に入ります。

将棋の観戦画面に表示される形勢グラフは、実際に指している人の体感とどの程度一致しているのでしょうか。比較していきましょう。

まず、一致しているところから。

一致している点 5:5 や 7:3 のように、比で表している

形勢グラフは 50%:50% を基準として、有利不利を比で表していますが、実際に指している人も同じ感覚です。 細かいことを言うと、5:5 のように1ケタで表現することが多いです。 アマチュアの感覚としては、6:4 の差がつくと指しやすくなり(相手は苦しくなり)、7:3 だとハッキリ優勢を意識します。 これは予想ですが、プロの場合は6:4だとすでに大差で、かなり逆転は難しくなるのかなと思います。

グラフで表現できないのは「範囲」

続いて一致していない点は・・・と書きたいのですが、不一致というのは、実はありません。 その代わり、「形勢グラフには表れない要素」というのがあるので、これを紹介します。

形勢グラフには表れないのは、グラフの「範囲」、つまり曖昧さです。

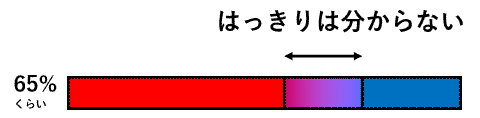

観戦画面のグラフにははっきりと「65%」と表示されますが、実際に指している人は「55%~75%」のように、幅をもって捉えています。

イメージを図にすると、こういう感じ↓

ではなぜ、はっきりとしておらず、範囲が生じてしまうのでしょうか。 理由は2つあると思います。

1つ目は、指す人の形勢判断能力。

将棋は「何手まで先を読めるか」も重要ですが「この局面がどの程度有利か」という形勢判断能力(大局観ともいう)もとても大事です。 形勢判断能力が高い、つまり有利だと判断する精度が高い人は、63~67%と分かりますが、精度が低いと 55%~75% という判断の仕方になります。

もう1つの理由は、局面の複雑さです。

局面はシンプルな場合は、有利か不利かわかりやすいのですが、ごちゃごちゃになると、どっちが有利かわかりにくくなります。有利な方が間違えた手を指して、逆転も起こりやすいです。 このような状況のことを「難しい局面」や「紛れが多い局面」などと表現します。

逆に不利な状況の時には、ごちゃごちゃにするのが重要なテクニックになります。 具体例を挙げると、端攻め(右側では勝てないから左側に争点を求める)、2枚の筋違い角(遠くからスナイパーに睨まれてるみたいで、やられる方はかなり面倒くさい)、玉頭を桂馬3~4枚で攻める(頓死=うっかり詰みが比較的生じやすい)、などです。

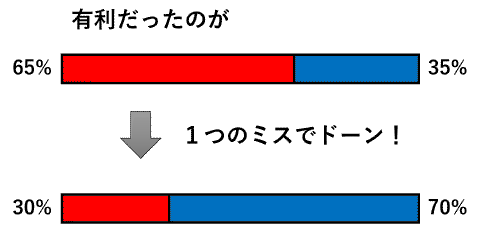

形勢がひっくり返るとき(有利と不利が逆転するとき)は、観戦のグラフではこのように動くと思うのですが、

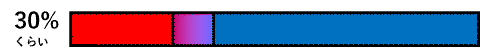

指している人の感覚としては、こんな感じで動きます。

(うん、これは多分有利なはずだぞ)

(あれ? なんかおかしいな?? 怪しくなってきたぞ???)

(ヤバい!どこかでミスった!これは逆転されてる!)

有利なはずなんだけど、選択肢が多くなって、あるいは制限時間に追い込まれてよく分からなくなる、という心理的な状態は、形勢判断のグラフでは表現されません。

シンプルに有利で一直線にいけば勝ちやすい局面でもグラフ上では同じになってしまうため、違いが見えにくいのです。

終わりに

誤解してほしくないのですが、この記事ではグラフを批判したいわけではありません。

自分が学生時代で将棋部だったときには、激指2の解析機能をよく使用していました。将棋倶楽部24(ネット将棋)での自分の対局を分析して「対局中はどっち有利かよく分からなかったけど、実際はどうだったのか?」の振り返りをしていました。それを繰り返すことで、自分の形勢判断力をアップし、曖昧さ(グラフの範囲)を少しでも狭める努力をしていました。

前振りでも書いたように、グラフは観戦する人にとって理解の助けになる指標です。しかし実際に対局している人の体感としては少し違った原理で動いている、ということを知ってもらえたら幸いです。